Siracusa, necropoli del Fusco, tomba 500 (scavi 1885)

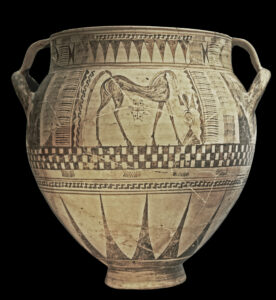

Il cratere fu rinvenuto in un cavo della roccia all’interno di un pithos contenente i corpi di due bambini. Nel lato principale, in uno spazio metopale definito da fasce verticali di linee a meandro spezzato e triangoli pieni, è dipinto di profilo un cavallo su alte zampe, incedente a destra; sotto il ventre dell’animale una stella a otto raggi e davanti un trofeo vegetale. Nel lato posteriore, nel campo centrale con gli stessi fregi laterali verticali, rimane visibile la testa di una sfinge di profilo a destra con un berretto con alto pennacchio e la punta dell’ala, davanti un trofeo vegetale e sopra un motivo a onda rovesciata.

Ricca e variegata, la decorazione secondaria mostra sul collo un fregio centrale a denti di lupo rovesciati, sotto una fascetta a meandro spezzato (lato A), a reticolo con grossi punti (lato B); lateralmente, in entrambi i lati, sono dipinte linee tremule verticali, motivo a farfalla, fasce di linee tratteggiate, mezze lune. Nello spazio in cui s’inserisce l’ansa, in un riquadro monocromo, si apre un triangolo risparmiato che crea un motivo a tenda. Al di sotto della decorazione metopale, corre un’ampia fascia a triplice scacchiera, sotto gruppi di linee a chevròn e una fascetta a meandro spezzato tra doppio filetto; sul fondo una fascia a denti di lupo allungati.

Il cratere appartiene allo stile subgeometrico orientalizzante ed è opera di una bottega di vasai argivi immigrati a Siracusa. A proposito dei collegamenti tra Siracusa e Argo, Hippys di Reggio riferisce che, in un’epoca imprecisata, molto arcaica, un argivo re Pollis sarebbe stato tiranno di Siracusa. Questi contatti di epoca imprecisata potrebbero essere avvenuti nel primo trentennio del VII secolo, quando si data appunto il cratere del Fusco.

Ricomposto da frammenti, ampia integrazione nel lato B; abrasioni superficiali; vernice a tratti evanida.

- Pelagatti, Siracusa: Le ultime ricerche in Ortigia, Appendice sui crateri del Fusco, ASAtene, 60, n.s. 44 (1982), 1984, pp. 140-141, 148, 153 n. 12 figg. 35-39.