Siracusa, necropoli del Fusco, tomba 616

Rinvenuto da Paolo Orsi nel 1915 nella tomba 616 della necropoli del Fusco: in una grande fossa, al centro un dado di calcare cavo conteneva un grande lebete di bronzo pieno di ossa cremate, chiuso da una lastra in pietra. Secondo Orsi, a questa deposizione, databile nella prima metà del V secolo a.C., se ne aggiunsero in un secondo momento altre due, con le ceneri raccolte dentro due grandi crateri, uno dei quali è il cratere di Filottete.

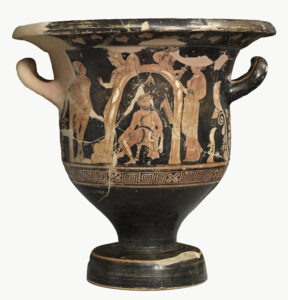

Il lato principale del vaso siracusano ci mostra la caverna di Filottete, metafora dell’Oltretomba, in cui la presenza della morte è evocata dalla ferita infetta, dalla pelle della pantera su cui siede l’eroe, dagli uccellini che pendono dal soffitto.

L’eroe, con grandi occhi persi nel vuoto che spiccano dal volto circondato da una incolta chioma e da una fitta barba, tiene la gamba malata appena sollevata, mentre con una lunga penna bianca si ventila per cercare refrigerio e tenere lontani gli insetti. Con l’altra mano impugna l’arco bianco che gli salverà la vita.

Attorno alla caverna quattro figure, ordinate in modo non casuale, e dal forte significato simbolico: stanno al centro, in parte coperti dalla caverna e in posizione contrapposta, dandosi le spalle Atena, con elmo e scudo e Odisseo, con pileo e in mano una spada. Di fronte a quest’ultimo una figura femminile panneggiata e ingioiellata, stante, con la mano destra appoggiata alla parete della caverna, è stata interpretata come personificazione dell’isola di Lemno, la dea tracia Bendis, l’Artemide Lemnia, o quella di un concetto astratto come Apate (l’inganno) – o Peithò (la persuasione).

Più complessa l’identificazione della figura che chiude la scena a sinistra, un giovane imberbe, nudo, con il capo coperto da un pileo e fermata sul collo una clamide che gli scende dalle spalle sul dorso. Costui si appoggia ad un tronco, con la mano destra portata dietro e le gambe, che calzano stivaletti allacciati, incrociate e sembra rivolgersi con lo sguardo ad Atena, la cui mano destra avanzata è a lui indirizzata.

E’ necessario a questo punto mettere in relazione la scelta iconografica con la testimonianza delle fonti letterarie, che del mito danno diverse versioni.

Filottete, eroe della Tessaglia, compagno più giovane di Eracle, ne ebbe in dono l’arco e le frecce, con le quali l’eroe aveva un tempo conquistato Troia, come ricompensa dell’avere accettato di accendere la pira sul monte Oeta grazie alla quale Eracle, ancora vivo, ottenne la morte e l’apoteosi (episodio che si ritrova nella più antica presenza di Filottete nel repertorio iconografico, in vasi attici della metà del V sec. a.C.

Partito alla volta di Troia con i Greci, durante il viaggio, fu morso al piede da un serpente e per la ferita maleodorante fu abbandonato dai compagni e da Odisseo nell’isola di Lemno, dove trascorse i dieci anni della guerra di Troia.

Ancor prima delle versioni dei tre tragediografi maggiori, del mito di Filottete troviamo il primo riferimento in Iliade II 718-725, in cui si accenna all’abbandono a Lemno dell’eroe, da parte di quegli Argivi che poi dovranno ricordarsi di lui. Un vaticinio avrebbe profetizzato che solo le armi di Eracle avrebbero permesso a Troia di cadere, per cui si rendeva necessario organizzare una spedizione a Lemno per impadronirsene.

Questa spedizione veniva narrata nella Piccola Iliade di Lesche di Mitilene, di cui Proclo ci dà notizia e secondo a seguito del vaticinio di Eleno, Diomede si sarebbe recato a Lemno per riportare a Troia Filottete, mentre una seconda spedizione, a Sciro, da parte di Odisseo, avrebbe consentito la restituzione a Neottolemo delle armi di Achille (a quest’ultima si ha riferimento anche in Odissea XI, 506-509).

Ognuno dei tre tragici maggiori, secondo la tradizione, avrebbe scritto un Filottete, di cui superstite è la tragedia sofoclea, mentre delle opere di Eschilo ed Euripide rimangono alcuni frammenti: due orazioni dedicate da Dione di Prusa alle tre tragedie (che ebbe modo di leggere per intero), consentono di ricostruire la relazione tra le versioni teatrali e la restituzione iconografica dell’ambasceria a Lemno.

Eschilo abbandona la tradizione precedente e farà di Odisseo il protagonista dell’azione, definendo così quella che sarà la versione egemone del mito, seguita poi da Sofocle ed Euripide, che gli affiancheranno però un altro giovane eroe. Sarà Euripide, inoltre, a definire il ruolo nell’episodio della dea Atena, raffigurata nel vaso siracusano: è la dea che appare in sogno ad Odisseo, promettendogli di renderlo irriconoscibile agli occhi di Filottete.

Sempre ad Euripide si deve l’introduzione della figura di Diomede, che nella versione più antica del mito era l’artefice del recupero delle preziose armi: la coppia Odisseo-Diomede si ritrova consolidata in successive elaborazioni. Una ulteriore variante, ma dalla scarsa fortuna, è quella di Filostrato (Philostr. Her.28,7) secondo cui i protagonisti della spedizione a Lemno sono Neottolemo e Diomede.

Il cratere, attribuito al Pittore di Dirce (la prima forte personalità della ceramica siceliota e datato al 380-370 a.C.) si interpreta rifacendosi alla versione euripidea del mito, la cui scelta va messa in relazione con il contesto politico e ideologico dell’età dei due Dionigi. Filottete è un eroe molto presente in Sicilia e a Siracusa in modo particolare: ricordiamo Pindaro che nella Pitica I la vittoria riportata a Cuma contro gli Etruschi da un Ierone malato come Filottete, paragone sul quale ironizzerà il commediografo Epicarmo. E a Siracusa si ricordava una celebre statua di Filottete, opera di Pitagora di Reggio.

Più tardi, la scelta dell’iconografia del nostro cratere va letta alla luce della politica espansionistica di Dionisio I in Magna Grecia. Ricordiamo la tradizione che ci rimanda Filottete nelle vesti di colonizzatore in un’area marginale rispetto a quella toccata dalle fondazioni greche, ma in cui la diffusione del culto dell’eroe assume per una precisa volontà politica la funzione di mediatore tra Greci e indigeni.

Ma è stata proposta anche una diversa lettura in chiave politica, ipotizzando che il vaso sarebbe stato commissionato al fine di sostenere il ritorno dall’esilio dello storico Filisto, sostenitore di Dionisio I, avversario di Platone, proponendo così l’associazione l’identificazione dell’intellettuale con l’eroe, accomunati dalla lontananza dalla patria di origine.

- P.E. Arias, Corpus Vasorum Antiquorum. Italia XVII, Siracusa, Museo Arch. Nazionale fasc. I, Roma 1941

- A.D. Trendall, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford, 1967

- E. Simon, Philoktetes. Ein kranker Heros, in Geschichte - Tradition - Reflexion. FS M. Hengel II (1996)

- D. Fontannaz, Philoctète à Lemnos dans la céramique attique et italiote. Une mise à point, Antike kunst 43, 2000, pp. 53-69

- O. Taplin, Pots & Plays. Interactions between tragedy and Greek Vase-painting of the Fourth century B.C. Los Angeles 2007

- F. Caruso, Filottete da questa parte del mare, in Fondazione Inda, Numero unico, XVVII ciclo rappresentazioni classiche, Siracusa 2011

- S. Garipoli, Neottolemo o Diomede? Sul giovane imberbe al fianco di Odisseo nell’ambasciata a Lemno, in Scene dal mito, a cura di G. Bordignon, Quaderni di Engramma, 4, 2013