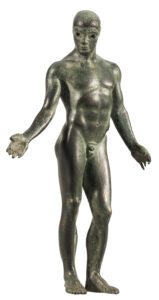

La statuetta, nota anche come efebo di Adrano, rientra tra le testimonianze più note dell’arte siceliota della prima metà del V secolo a.C. Raffigura probabilmente un giovane atleta che dopo la gara, effettuata in completa nudità, così come esigeva il costume sportivo della Grecia antica, sta compiendo una libagione di ringraziamento agli dei per la vittoria conseguita.

Il giovane è raffigurato in posizione stante, il peso del corpo grava sulla gamba destra, mentre la sinistra, in riposo, si protende leggermente in avanti. Lo sguardo è rivolto verso la mano destra, assecondando il movimento della figura, che si apre in modo dinamico nello spazio, attirando lo sguardo dello spettatore verso quella mano, in origine forse intenta a sorreggere una phiale.

Mancanti sono la sclera e le pupille degli occhi, originariamente rese forse con pasta vitrea, e i capezzoli, di rame.

Il nudo è costruito in maniera armonica ed è percorso da un senso di energia trattenuta, intesa a dare l’idea di un atteggiamento solo in apparenza statico, ma in realtà espressione di una tensione ancora non sedata, dopo lo sforzo sostenuto nella gara. Energia che percorre tutte le masse muscolari, dando l’idea di una figura colta in pieno movimento.

Paolo Orsi, che l’acquistò per il Museo per la somma di 2.000 lire, ne descrive per primo, ammirato, “la ricerca dei particolari anatomici, la felice riproduzione delle singole parti, la loro armonica fusione nel rendimento di un corpo florido e vigoroso, ma piuttosto asciutto e slanciato”, rilevando poi, correttamente, come sia la parte posteriore del bronzetto quella più felicemente resa dal punto di vista plastico e anatomico.

La figura, realizzata a fusione piena, è stata da più parti ritenuta una copia in scala ridotta di un grande originale bronzeo di Pythagoras, il grande scultore greco, autore di diverse statue di atleti, attivo per tutta la prima metà del V sec. a.C. ad Olimpia, Tebe, Delfi e nelle colonie greche d’Occidente. Nel piccolo atleta, infatti, sono state riconosciute alcune caratteristiche (tensione plastica delle masse muscolari, resa fortemente espressiva del capo, tendenza ad uscire dallo schema bidimensionale della figura) presenti in altre opere assegnate al grande scultore.

Recentemente sono stati sollevati dubbi a proposito di questa attribuzione. Resta, tuttavia l’indubbia qualità artistica di un’opera che, seppur non sicuramente riconducibile ad un determinato maestro o officina, venne creata in un momento di grande fervore creativo, caratterizzato dalla ricerca di nuove soluzioni per la resa della figura nello spazio e dominato dalla presenza di grandi scultori, in grado di influenzare direttamente o indirettamente la produzione figurativa di tutta un’epoca.