8 – Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”

Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”

Il Museo Archeologico Regionale fu inaugurato il 16 gennaio 1988 e intitolato al grande archeologo roveretano Paolo Orsi. Ma la storia del Museo di Siracusa è assai più lunga.

Nel 1878 un regio decreto di re Umberto I aveva dichiarato Museo Nazionale quello che, aperto al pubblico l’11 aprile 1886, nel cuore di Ortigia, in Piazza Duomo, vide confluire la collezione di antichità alla fine del 1700 esposta nel seminario arcivescovile, poi nel Museo Civico, costituito nel 1811.

Le ricerche condotte da Paolo Orsi (1859-1935), che del Museo fu direttore, nei quarant’anni di permanenza in Sicilia portarono ad uno straordinario incremento del patrimonio. Alla sua morte l’immane opera di risistemazione e restauro dei reperti venne proseguita, dopo la breve esperienza di Giuseppe Cultrera (1877-1968), da Luigi Bernabò Brea (1910-1999) che, riaperto il museo a guerra finita, conferì all’esposizione un assetto del tutto innovativo.

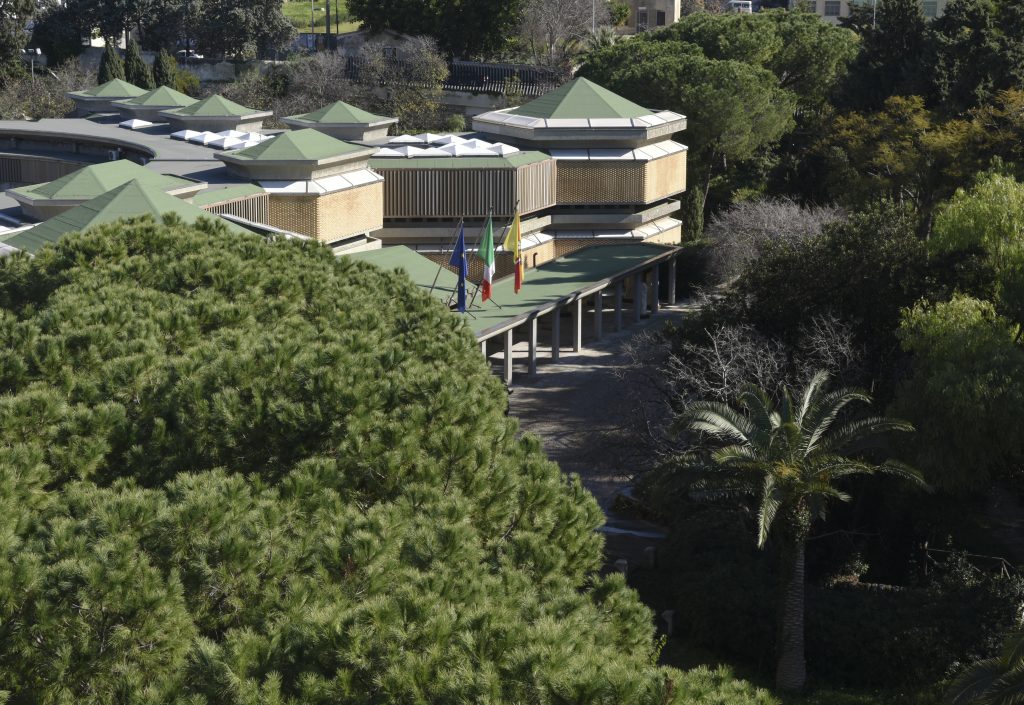

Ma l’ingente quantità di materiali venuta alla luce sul finire degli anni cinquanta nelle numerose campagne di scavo rese pressante l’esigenza di una nuova sede, che si risolse con l’acquisizione al demanio di una vasta area di straordinario interesse paesaggistico e archeologico, il parco storico di Villa Landolina: ricco di testimonianze di età antica, come lembi di necropoli greca arcaica, ipogei pagani e cristiani, in un’area depressa e abbandonata consentiva la costruzione di un moderno edificio per esposizioni museali.

Esso si sviluppa orizzontalmente su due livelli e un piano seminterrato, con una particolare struttura, di forma triangolare, che si articola in tre corpi distinti. Questi sono raccordati da un corridoio anulare e disposti attorno ad un ambiente centrale, che nel piano seminterrato ospita il grande auditorium, mentre nel primo livello corrisponde allo spazio destinato alle esposizioni temporanee.

Il progetto scientifico, curato da Giuseppe Voza, Soprintendente di Siracusa dal 1974 al 2004, con un rigoroso criterio di allestimento dei reperti che ne privilegia il contesto di ritrovamento e l’esatta successione cronologica, illustra i momenti salienti della storia del territorio siciliano e delle civiltà che si sono avvicendate dalla preistoria al periodo paleocristiano e fa di questo Museo uno dei poli espositivi più rilevanti a livello europeo.

SETTORE A

Dedicato alla Preistoria e Protostoria della Sicilia centro-orientale, dopo una sezione dedicata alla storia geologica della Sicilia e alle le faune quaternarie della Sicilia si percorre la storia delle prime comunità e dalla cultura neolitica di Stentinello, V-IV millennio a.C., con la ceramica acroma arricchita da raffinate decorazioni a incisione e impressione, a quella dipinta, si segue l’evoluzione di tale produzione fino all’inizio dell’età del Rame. Con l’età del Bronzo (dalla fine III-metà II millennio a.C. al XI-IX sec. a.C.) la Cultura di Castelluccio, con gli affascinanti portelli tombali, Thapsos, le cui tombe documentano i rapporti con il mondo miceneo e transmarino e la Cultura di Pantalica con le sue necropoli, permettono di ricostruire un affascinante capitolo della storia della nostra terra.

Il settore si chiude con la presentazione dei rinvenimenti dalla Valle del Marcellino, che documentano i rapporti precoloniali con diverse aree del Mediterraneo, mentre le testimonianze da S. Angelo Muxaro e Polizello, completano il percorso, documentando anche gli aspetti peculiari dell’area occidentale dell’isola, la Sikania.

SETTORE B

Diviso in due sezioni, la prima delle quali dedicata al grande fenomeno della colonizzazione greca della Sicilia e alle testimonianze provenienti dai prime fondazioni (Naxos, Mylai, Zancle, Katane, Leontinoi, Megara Hyblaea), tra cui spiccano i due kouroi di Leontinoi e Megara Hyblaea e i reperti che attestano rielaborazioni di modelli della madrepatria: la kourotrophos e le originali ceramiche policrome megaresi.

La seconda sezione è quella dedicata a Siracusa greca, raccontando la storia dei primi secoli della colonia. L Le prime vetrine presentano i reperti dell’insediamento preistorico di Ortigia, comprese le acquisizioni recenti dagli scavi di Piazza Duomo, documentando una destinazione sacra del sito fin dall’età del Bronzo antico.

Delle aree sacre I materiali esposti restituiscono uno spaccato della sequenza stratigrafica fino all’età moderna: particolare rilievo è assegnato ai santuari (l’Apollonion, l’Athenaion, l’area del Tempio ionico, l’area sacra a Demetra e Kore presso la Cassa di Risparmio) e ai luoghi di culto minori.

Infine, le necropoli del Fusco e di Giardino Spagna con la varietà e ricchezza dei corredi, che dal momento della fondazione ci portano fino all’età classica.

SETTORE C

Ospita reperti provenienti dalle città fondate da Siracusa, affermando il controllo della cuspide Sud-orientale dell’isola: Akre, l’odierna Palazzolo Acreide, Kasmene (identificata nell’area di Monte Casale, sul monte Lauro), Kamarina, fondata da Siracusa fra l’Irminio e l’Ippari, sulla costa meridionale della Sicilia, proprio di fronte alle coste del Nord- Africa.

Particolare interesse presentano poi i reperti provenienti da acquisizioni e scavi, per lo più realizzati da Paolo Orsi fra la fine del 1800 e gli inizi del Novecento, nei centri della piana di Catania, testimonianza del processo di ellenizzazione della cultura indigena a contatto con il mondo greco delle colonie.

Dagli scavi degli anni ‘70 del secolo provengono gli straordinari reperti del santuario di Francavilla. nella valle dell’Alcantara, vicino alla colonia greca di Naxos.

Nella parte finale spazio è dato soprattutto ai reperti provenienti dagli scavi del secolo scorso di Gela, non solo i ricchi corredi dalle necropoli, ma anche le terrecotte votive dall’area santuariale di Bitalemi e le ricche decorazioni architettoniche degli edifici di culto.

SETTORE D

Dedicato a Siracusa in età ellenistica e romana, è il primo dei tre settori del piano superiore del Museo ed è stato inaugurato nel maggio del 2006. I reperti testimoniano del ruolo politico e culturale rivestito dalla città nel lungo periodo di prosperità sotto il regno di Ierone II.

Lungo il percorso, statue note e celebrate, come la Venere Landolina, accanto ad altre meno conosciute, esposte secondo un ordine cronologico e topografico.

I reperti riferibili ai riti confermano la diffusione, fin da età ellenistica, di religioni di origine orientale, come i culti di Cibele e Attis, di Iside e Serapide e, in età medio-imperiale, di Mitra. Le statue, le sculture architettoniche, i ritratti di età imperiale provenienti dai grandi complessi pubblici come il Teatro, l’Anfiteatro, il Foro, il cosiddetto Ginnasio Romano, il Castello Eurialo, testimoniano del livello culturale e artistico della grande metropoli.

Una parte del percorso espositivo comprende ceramiche e terrecotte figurate, prodotte dalle officine artigiane di Siracusa. L’ultimo settore, dedicato alle necropoli, consente di seguire lo sviluppo topografico e cronologico dei sepolcreti, fra il IV secolo a.C. e il VII secolo d.C., in rapporto con l’ampliamento o la contrazione dell’abitato.

SETTORE E

Ancora in allestimento, il settore E è dedicato ad alcuni fra i più importanti centri della Sicilia centro-orientale di età ellenistica e romana: a Centuripe, centro indigeno ellenizzato, che conobbe il suo massimo splendore fra il regno di Ierone II e l’età romana, seguiranno i materiali provenienti dall’area siracusana e ragusana, da Catania e dal comprensorio etneo, dal territorio messinese e, da ultimo, dai centri di Morgantina e Assoro nel distretto di Enna.

SETTORE F

Nel settore F sono conservate le principali testimonianze, cristiane e bizantine, dalla città di Siracusa e dal suo territorio, distribuendosi nell’ampio arco di tempo fra il IV e l’VIII secolo d.C.

Nello spazio riservato alla Rotonda di Adelfia sono esposti i materiali provenienti dalla Catacomba di San Giovanni, grandioso cimitero comunitario, di oltre 5.000 sepolture, frequentato dal IV alla prima metà del VI secolo d.C.: al centro il sarcofago di Adelfia, uno dei capolavori del Museo di Siracusa.

Nel percorso espositivo si incontrano poi i reperti provenienti dallo scavo degli ipogei Arangio I, II e III, scoperti nella seconda metà del Settecento e poi nuovamente indagati nel 1945 dall’allora Soprintendente Luigi Bernabò Brea in proprietà Arangio.

Seguono gli altri grandi complessi catacombali di Vigna Cassia e Santa Lucia, per proseguire con i cosiddetti gli ipogei minori, i cui corredi dalla diversa composizione e le lucerne costituiscono la classe di materiali più consistente.

Particolarmente ricca di testimonianze è l’area iblea: interessanti i reperti dalla ricca necropoli di c.da Lardia con arcosolii isolati, ipogei e tombe a fossa. Notevoli i reperti da acquisti e donazioni, come le patene in bronzo per il rito dell’abluzione delle mani da S. Lucia di Mendola (VI-VII d.C.) e la brocca di produzione africana (inizi V d.C.) da Piazza Armerina, con figure di vegetali e animali.

IL MEDAGLIERE

Rimasto nella sede storica di Piazza Duomo, anche dopo il trasferimento del Museo nel moderno edificio del parco di Villa Landolina, dopo due anni di lavori, il Medagliere di Siracusa, riunito finalmente al Museo di originaria appartenenza, si è inaugurato il 22 aprile 2010, con l’allestimento di un caveau atto a garantire una esposizione in piena tutela del ricchissimo patrimonio.

La collezione numismatica del Museo di Siracusa può considerarsi tra le più importanti d’Europa: Orsi ne riservava l’accesso a studiosi ed a personaggi illustri, le cui visite venivano puntualmente registrate sui taccuini, come quelle del Sovrano Vittorio Emanuele III, fine appassionato di numismatica e dei Membri della famiglia Reale, che ogni qualvolta giungevano a Siracusa non mancavano di visionare la collezione e l’esposizione del Museo, firmando il registro dei visitatori importanti.

È a Bernabò Brea che si deve la realizzazione, dopo la seconda guerra mondiale, in un tempo brevissimo, l’allestimento dello straordinario Gabinetto Numismatico, con sette sale di esposizione, nelle cui vetrine si poterono ammirare anche importanti complessi in quegli anni recuperati o acquistati, che accrebbero notevolmente il patrimonio del Medagliere di Siracusa.

Ad essi si aggiunsero due importanti collezioni: quella donata dai Marchesi Enrico e Maria Rosa Gagliardi composta da circa 1500 monete, in argento, in bronzo e in oro, con le serie monetali di 19 zecche dell’Italia meridionale e 17 della Sicilia e quella dei baroni Pennisi di Acireale, che già Orsi aveva giudicato la prima della Sicilia in ordine di ricchezza, sopravvissuta a varie vicende e alienazioni, acquistata dalla Regione Sicilia alla fine del 1987, dopo vari anni di trattative.

Ricchissima la documentazione delle monete provenienti dagli innumerevoli siti nei quali la Soprintendenza di Siracusa è intervenuta dall’epoca di Orsi ad oggi con regolari campagne di scavo.

I gioielli

Il medagliere comprende anche una ricca collezione di gioielli e di oggetti d’ornamento, di cui non sempre si conoscono i dati di scavo; molti furono acquisti o donazioni o facevano parte delle più antiche collezioni acquisite dal Museo.

Vari i gioielli di età moderna, acquistati o ricevuti in dono perlopiù da Paolo Orsi nella sua lunga attività in Sicilia.

La Biblioteca del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa

Spesso confusa con la Biblioteca Paolo Orsi, la storica biblioteca della Soprintendenza, quella del Museo archeologico di Siracusa nasce quando questo è divenuto autonomo, dopo il trasferimento delle collezioni dalla sede di piazza Duomo alla moderna sede di Villa Landolina, ospitata in due grandi ambienti al piano terra dell’edificio settecentesco, all’interno del grande parco storico.

Completamente riorganizzata nel 2005, comprende oggi un patrimonio di circa 5000 volumi (tra cui riviste archeologiche e non, guide dei più importanti musei del mondo, cataloghi di mostre e tesi di laurea), collocati in scaffalature secondo 20 sezioni tematiche; dall’anno 2011 fa parte del sistema SBR Siracusa.

Un catalogo digitale ne consente la consultazione: negli anni le scelte che hanno portato ad incrementare la dotazione libraria hanno tenuto conto delle diverse esigenze degli utenti, comprendendo sia pubblicazioni di carattere scientifico, di supporto all’adesione del Museo alle diverse iniziative promosse da Enti ed Istituti culturali nazionali e stranieri, oltre che all’attività di aggiornamento interno, sia testi relativi alla didattica museale e dei beni culturali.

Anche donazioni di un certo rilievo hanno contribuito ad arricchire con importanti opere la biblioteca: (École Française, Società Siracusana di Storia patria, Archivio Prof. Antonino Di Vita e Fondo Giacomo Manganaro, Prof.ssa Pelagatti e Accademia dei Lincei per citarne alcuni).