6 – Latomie

La grande Latomia (letteralmente: cava, dal greco temnein, tagliare) detta del Paradiso (da paradeisos, parco o giardino), è la più orientale di quelle che, disposte quasi ad arco lungo il ciglio di un frastagliato costone roccioso, delimitavano l’antico impianto urbano verso nord.

Il fondo, col suo originario piano di estrazione, era molto più profondo di quello attuale, formato dall’accumulo di materiali alluvionali e coperto da un agrumeto di vecchio impianto.

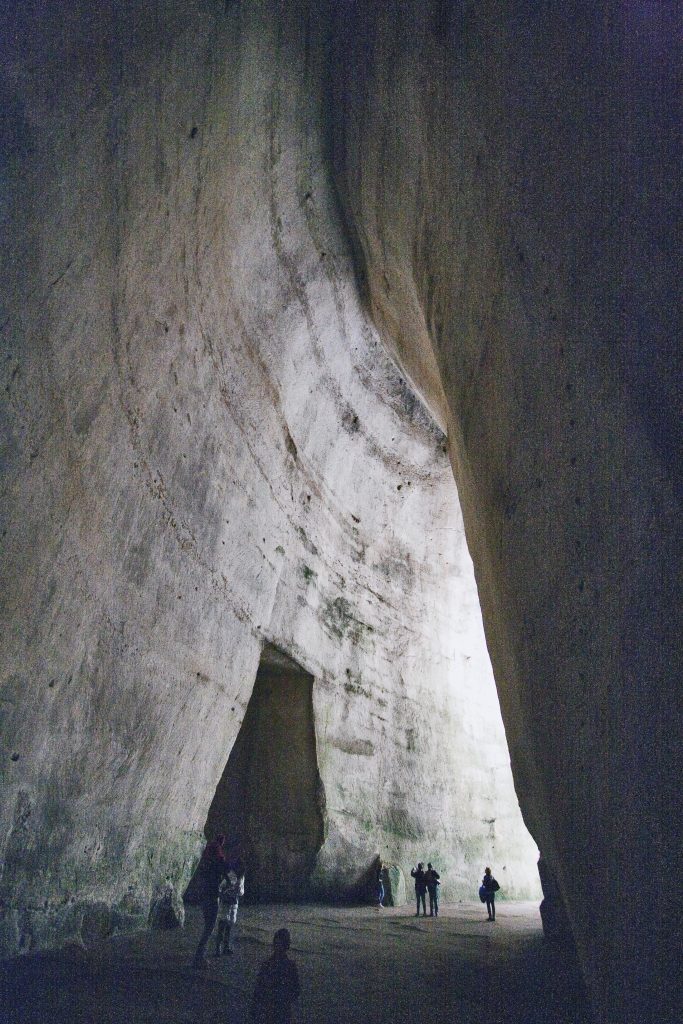

I blocchi di roccia venivano estratti di norma, a cielo aperto; ma quando gli strati più compatti si estendevano al di sotto della crosta superficiale, si scavava all’interno del costone roccioso. Si creavano così enormi caverne, con pareti che talora raggiungevano i 40 metri di altezza sorretti da piloni di roccia risparmiati dallo scavo. Nel tempo, e per effetto dei terremoti che hanno frequentemente interessato la Sicilia, il tetto di queste grandi caverne è crollato, cosicché oggi la latomia si presenta a cielo aperto; ma dell’originaria conformazione sono testimonianza i grandi massi crollati sul piano e l’alto pilone roccioso che si erge ancora al centro della latomia.

L’Orecchio di Dionisio è la più famosa delle grotte che si aprono sul fronte settentrionale della Latomia del Paradiso, realizzate dai cavatori di pietra che seguivano i filoni di calcare di migliore qualità. Alta circa 23 m e larga fra 5 e 11 m, con pareti convergenti a formare una volta a sesto acuto leggermente smussato, la grotta si sviluppa in profondità per 65 m. Michelangelo Merisi da Caravaggio, che visitò la grotta nel 1608 nel corso del suo viaggio verso Malta, la chiamò “orecchio di Dionisio” per la sua caratteristica forma vagamente simile ad un padiglione auricolare, e soprattutto per le sue notevoli proprietà acustiche, che amplificano i suoni; la leggenda narra infatti che il tiranno Dionisio usasse rinchiudere i suoi nemici all’interno della grotta per ascoltarne dall’alto, non visto, i discorsi, amplificati dall’eco. In realtà, la grotta deve la sua forma al modo in cui fu realizzata; lo scavo iniziò dall’alto, seguendo il tracciato sinuoso di un acquedotto, e si allargò man mano che scendeva in profondità, seguendo l’andamento del filone di calcare. Sono ben visibili, sulle pareti, i segni della lavorazione della roccia e del distacco dei blocchi.

Fig. 3

La Grotta dei Cordari è così chiamata perché utilizzata dagli artigiani che per circa tre secoli a partire dal XVII, intrecciavano al suo interno la canapa, per produrre vari tipi di corde.

Gli ampi spazi interni vengono maggiormente esaltati quando le acque meteoriche o di falda, provenienti da infiltrazioni della volta per la loro particolare composizione chimica assumono colorazioni pastello tendenti al rosa e al verde, che si riflettono nella roccia.

Adiacente alla Grotta dei Cordari, la Grotta del Salnitro, prende il nome dalla colorazione delle pareti, simile a quella dell’omonimo minerale che qui veniva lavorato. Oggi, l’imboccatura appare in parte coperta da un gigantesco masso crollato dalla volta, sul quale sono visibili in forma quasi di gradinate, i piani di stacco dei blocchi calcarei.

Figg. 4 e 5 (accostate)

La Latomia dell’Intagliatella, collegata a quella del Paradiso tramite una breve galleria, è la più piccola del Parco; l’adiacente Latomia di Santa Venera, è contraddistinta da centinaia di piccole nicchie votive sulle pareti, attestando un culto in onore dei defunti eroizzati, risalente ad un periodo compreso tra il IV ed il I secolo a.C., il fondo è immerso nel verde di una densa vegetazione., fra cui si distingue un imponente esemplare di ficus macrophylla, dalle caratteristiche radici a impianto colonnare.