Informazioni e Approfondimenti

Vita di Paolo Orsi

Nato a Rovereto in Trentino nel 1859, gli studi lo condussero da Vienna prima a Roma, poi a Padova, dove si laureò nel 1882. Nel 1884 prese servizio presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti e nel settembre del 1888 venne inviato come Ispettore di III classe degli Scavi, musei e gallerie nella sede di Siracusa, sotto la direzione di Francesco Saverio Cavallari, cui subentrò nel 1891.

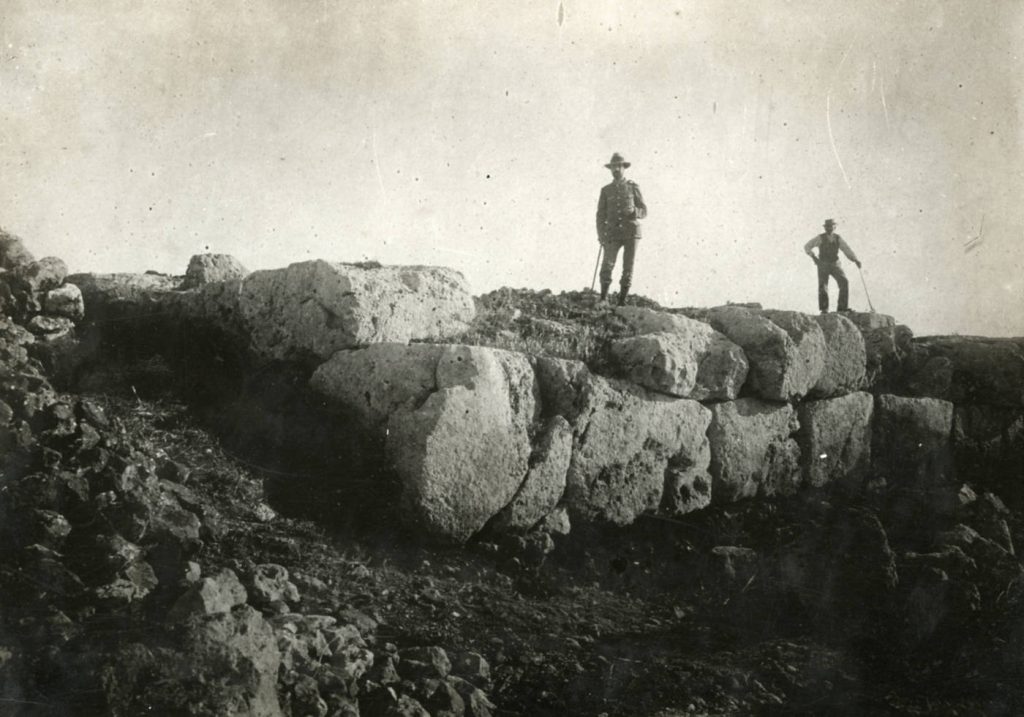

Fotografia di Paolo Orsi sull’Anaktoron di Pantalica. Stampa alla gelatina di bromuro d’argento, 115×164 mm. Originale conservato presso l’Archivio fotografico della Soprintendenza di Siracusa (Italia)

Commissario del Museo Nazionale di Napoli per un breve periodo (1900 – 1901), una volta istituite per Regio Decreto nel 1907 le Soprintendenze, diventerà responsabile della Soprintendenza per la Sicilia orientale: avrà competenza sulle attuali province di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania e dal 1915 anche Messina. Nello stesso anno gli fu affidata anche la Soprintendenza alle antichità della Calabria e fino al 1924 mantenne il doppio incarico.

Dalla Sicilia alla Magna Grecia Orsi lavorò indefessamente, mettendo in luce i più importanti siti, spaziando dalla spaziando dalla preistoria al periodo bizantino, con un particolare interesse alla ricostruzione della civiltà preistorica e protostorica, ma con esiti straordinari nelle ricerche delle colonie greche di Siracusa, Megara Hyblaea, Gela, Locri, per ricordare le più importanti.

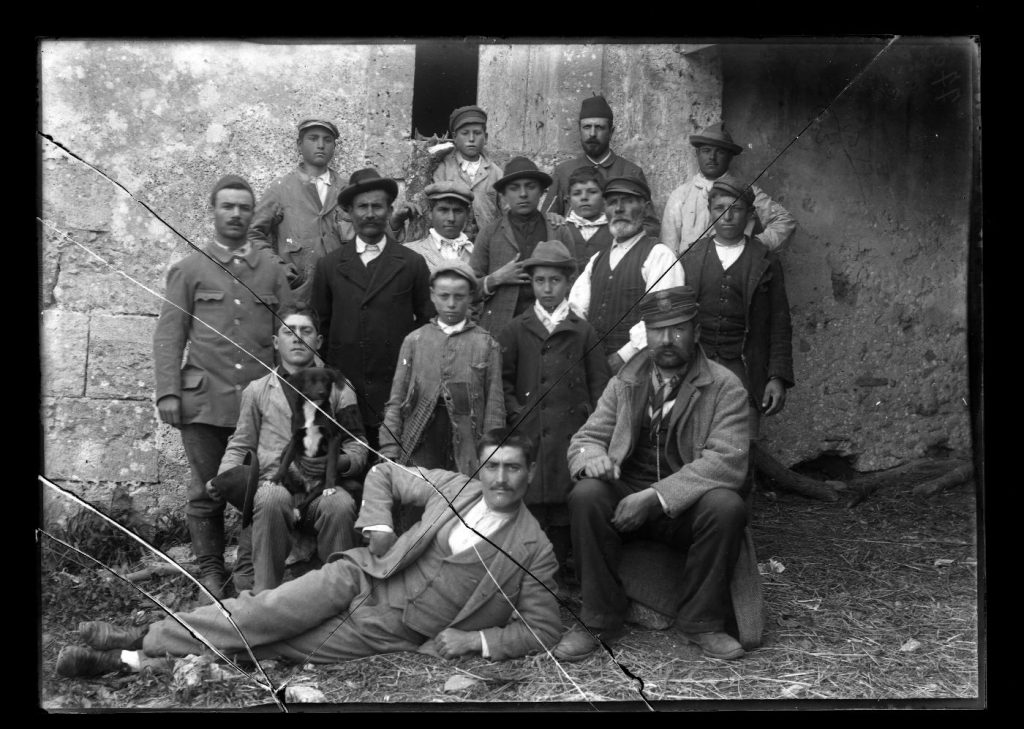

Paolo Orsi con un gruppo di operai in una pausa durante gli scavi a Eloro (1900). Negativo su lastra di vetro, 130×180 mm conservato presso l’Archivio fotografico della Soprintendenza di Siracusa (Italia)

A Orsi si deve l’ordinamento delle collezioni del Museo Nazionale di Siracusa, che diresse fino al 1932 e l’istituzione a Reggio Calabria del grande Museo Nazionale della Magna Grecia.

A fatica possiamo oggi immaginare l’onere di tali responsabilità, che egli sostenne impegnandosi in modo metodologicamente esemplare, antesignano di tante procedure della moderna archeologia e delle politiche di tutela e di valorizzazione dei beni culturali.

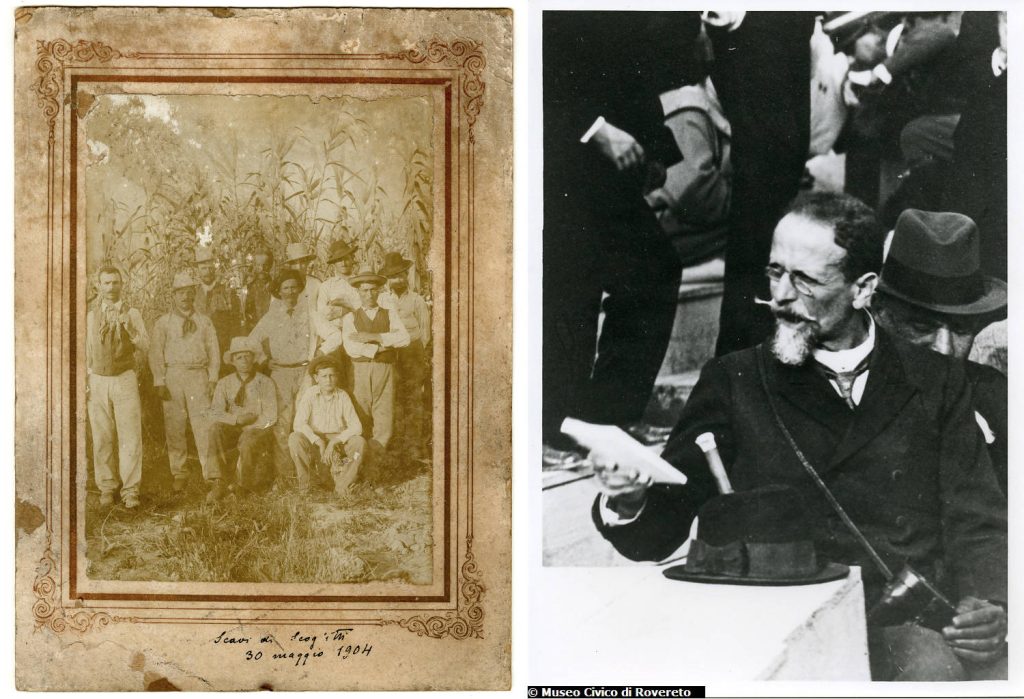

Fotografia di Paolo Orsi con operai agli scavi di Scoglitti, 30 maggio 1904. Fotografia di Paolo Orsi che rivolge il benvenuto al Re Vittorio Emanuele III al Teatro Greco di Siracusa, 30 aprile 1922 (particolare), 178×126 mm, conservata presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Dei quarant’anni di attività straordinaria, oltre alle pubblicazioni che ancora oggi sono riferimento imprescindibile per lo studio di molti siti della Sicilia e della Magna Grecia e agli inventari del Museo, sono testimonianza preziosa i suoi taccuini di scavo, più di diecimila pagine in cui il grande archeologo annotava ogni dettaglio delle sue scoperte, corredando le pagine da schizzi, apografi, mappe, disegni, con un’attenzione ad aspetti della ricerca di grande modernità.

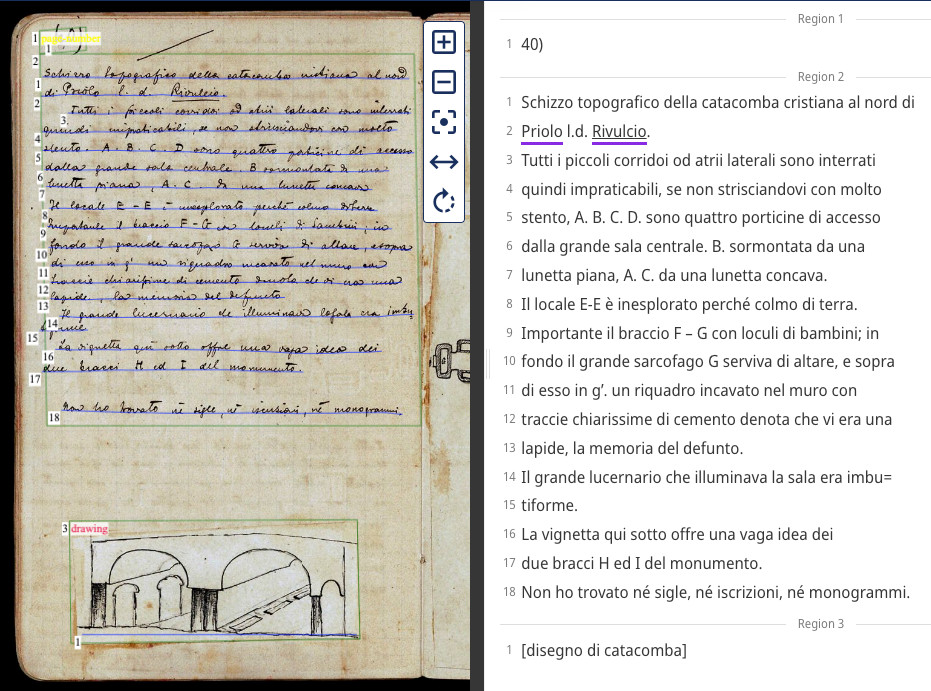

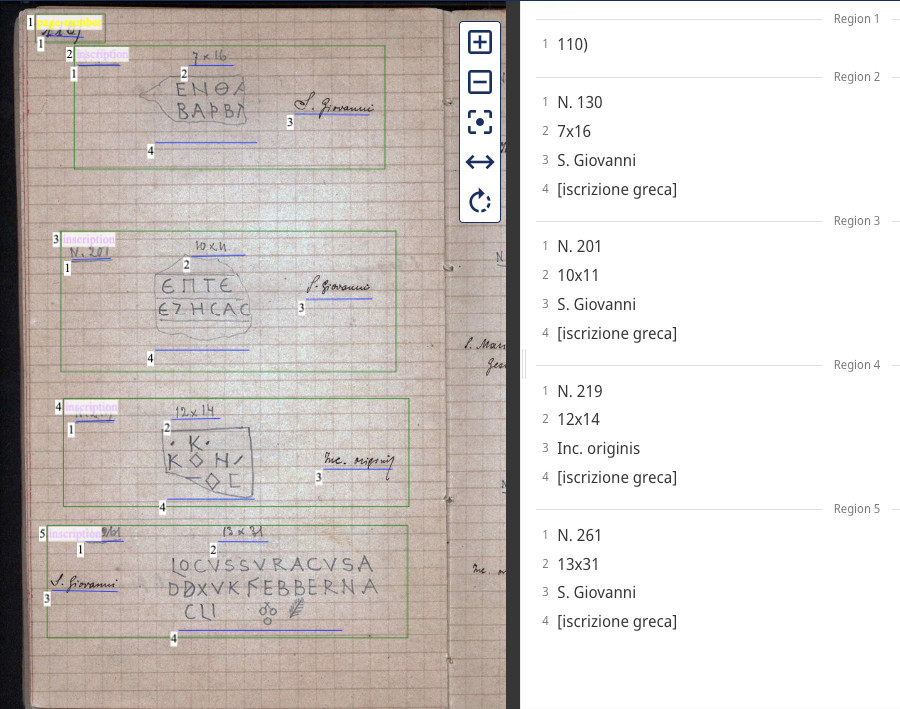

Screenshot della pag. 40 del Taccuino 4 con annotazione del facsimile e trascrizione allineata del testo nella piattaforma Traskribus®

Scopri l’edizione digitale dei primi 16 taccuini

Storia dei Taccuini

I taccuini di Paolo Orsi coprono un arco di tempo di 46 anni (1888-1934), da poco prima dell’arrivo a Siracusa (il primo inizia con appunti scritti alla Biblioteca Nazionale Firenze nell’aprile 1888) al suo collocamento a riposo.

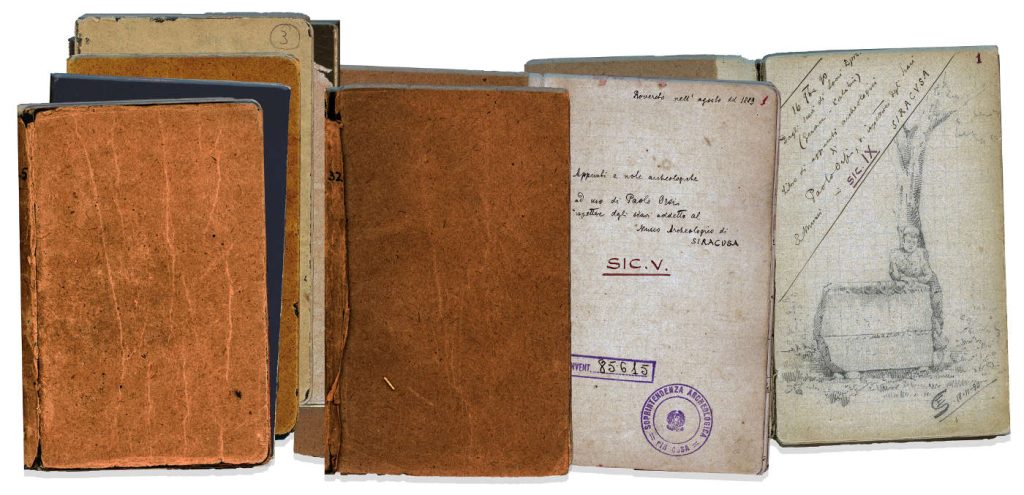

Alcuni taccuini di Paolo Orsi – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai

Assai complessa è la vicenda del rientro a Siracusa dei manoscritti, preziosa testimonianza non solo della straordinaria attività dell’archeologo roveretano, ma anche specchio di un’epoca e di una società, visti attraverso l’occhio e lo spirito critico e acuto di Orsi.

Consegnati dopo la sua morte agli eredi, finalmente nel 1952 furono oggetto di un provvedimento di tutela ai sensi della Legge n. 1089 del 1939, che ne decretava l’importanza dell’interesse storico-archeologico, in attesa del perfezionamento dell’acquisto, avviato dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti dello Stato con l’obiettivo di trasferirli al Museo Nazionale di Siracusa.

La collezione, dopo lunghe trattative, in cui un ruolo determinante ebbero la Soprintendenza di Siracusa, con Luigi Bernabò Brea che ne era responsabile dal 1941, la Società Siracusana di Storia Patria (in particolare del Presidente Giuseppe Agnello), il sen. Umberto Zanotti Bianco e il marchese Enrico Gagliardi, è ritornata in Sicilia in tempi e modi diversi. Acquisiti al patrimonio del Museo di Siracusa nel 1964, in quell’anno ne furono consegnati 137, mentre i rimanenti, riguardanti gli scavi e le ricerche condotte in Calabria, già depositati per ragioni di studio prima all’Accademia dei Lincei a Roma e poi presso la Soprintendenza alle Antichità di Reggio Calabria, saranno restituiti al Museo di Siracusa solo venti anni dopo, nel 1985.

La possibilità di consultazione dei taccuini ed una loro pubblicazione è stata obiettivo dell’amministrazione fin dal loro rientro in Sicilia. Si deve a Giuseppe Voza, soprintendente di Siracusa dal 1979 al 2004, la microfilmatura dell’intera raccolta, che ha consentito di visionare la preziosa documentazione ai molti studiosi che hanno curato in quegli anni la pubblicazione di siti e reperti messi in luce da Orsi.

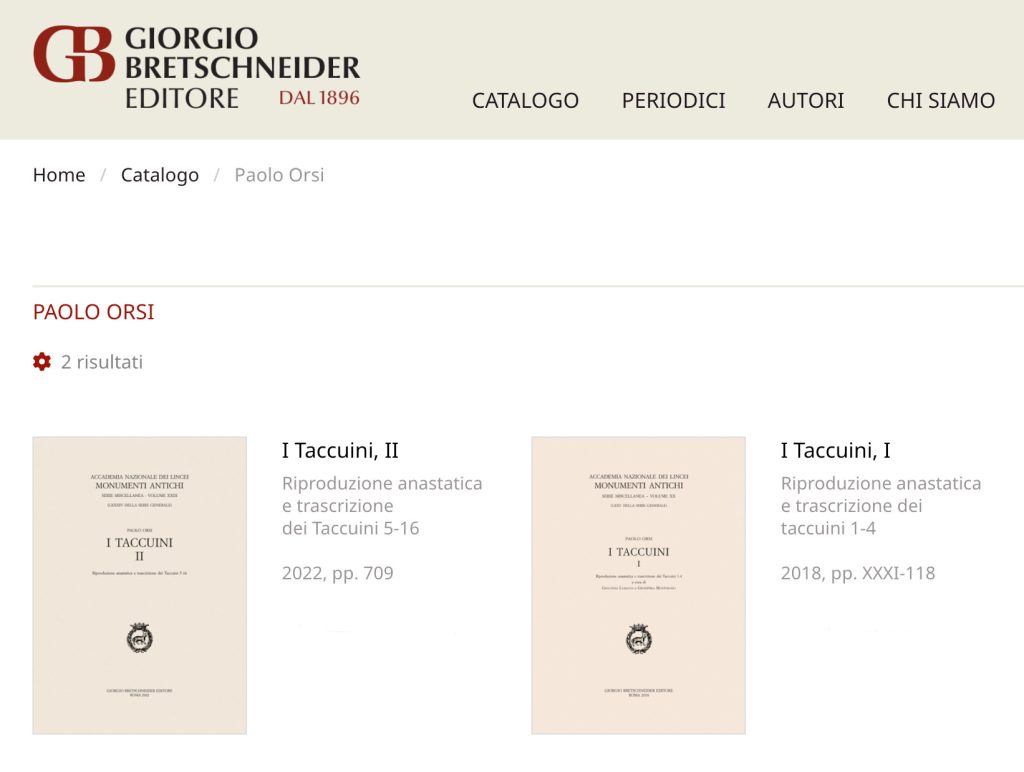

Nel frattempo si iniziarono le prime trascrizioni, la redazione di indici e si avviò l’iter finalizzato alla edizione cartacea dei taccuini: i contatti con l’Accademia dei Lincei, individuata come la sede più adatta alla loro pubblicazione (ricordiamo che Orsi appartenne alla gloriosa istituzione fin dal 1896, pubblicando in Monumenti antichi dei Lincei e Notizie scavi, gran parte del suo lavoro) furono avviati da Concetta Ciurcina, direttrice del Museo archeologico di Siracusa, e proseguiti da Bice Basile e Gioconda Lamagna fino alla edizione del primo volume nel 2018 (taccuini 1-4) dopo un iter quanto mai complesso, e del secondo volume (taccuini 5-16) nel 2022.

Screenshot del sito web dell’edizione cartacea dei 2 volumi (1-4, 5-16) dei Taccuini di Paolo Orsi

Si è trattato di un lavoro cui hanno atteso negli anni con grande passione archeologi e collaboratori, talvolta anche esterni: tra questi si ricordano, in particolare, Amalia Curcio, curatrice a suo tempo di una prima redazione degli indici per argomento e per località, Lucia Mincella, che ha eseguito la prima trascrizione dei taccuini, la compianta Silvana Ruggeri e Germana Gallitto per l’apporto tecnico alla scansione e rielaborazione delle immagini.

La pubblicazione in formato digitale dei primi 16 taccuini (a cura di Giusi Monterosso, Andrea Bolioli ed Elisa Bonacini) migrata nel sito web del Parco Archeologico di Siracusa (2023) rappresenta l’inizio della pubblicazione dei 149 Taccuini di Paolo Orsi in formato digitale.

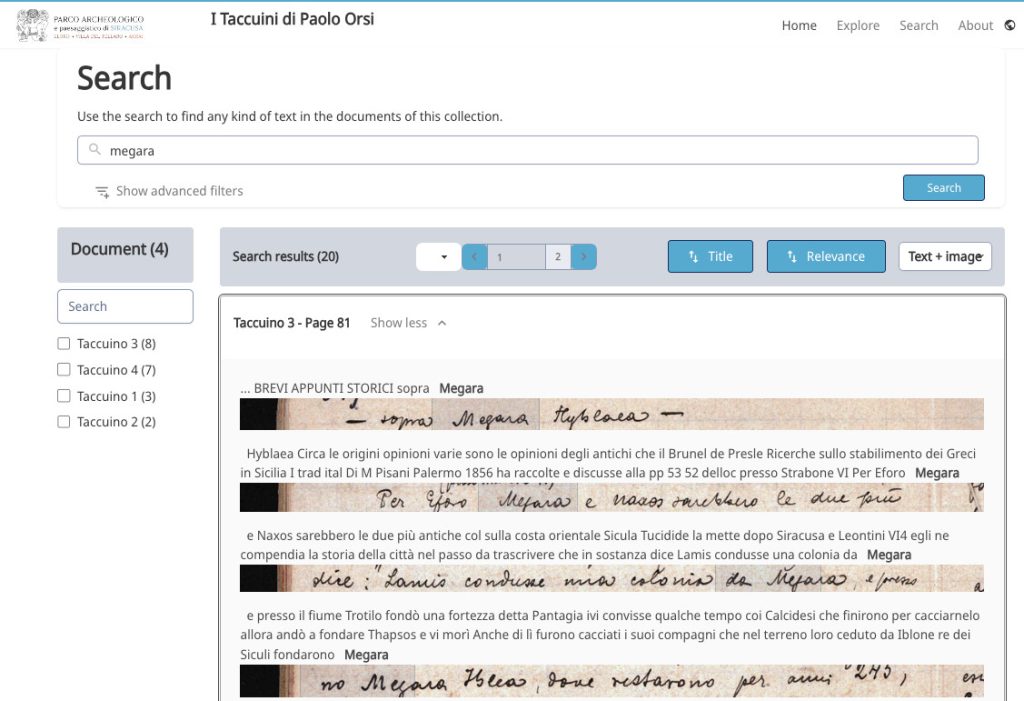

La creazione dell’edizione digitale dei primi 16 taccuini, con la trascrizione allineata al facsimile, l’annotazione dei contenuti (tagging) e un motore di ricerca, è in corso di realizzazione nella piattaforma Transkribus® .

Screenshot del prototipo di motore di ricerca dei Taccuini di Paolo Orsi nella piattaforma Traskribus®

Descrizione dei Taccuini

Elencati progressivamente dal n. 1 al n. 151, i taccuini di Paolo Orsi sono in realtà 149, in quanto sono andati dispersi i taccuini 41 e 49; vengono presi in carico e annotati nei registri inventariali del Museo nel 1964, nel volume XIX (1962-1965).

I taccuini presentano anche il timbro e il numero di inventario, poi annullati, della Soprintendenza alle Gallerie e Monumenti di Trento, dove si ipotizza furono depositati e registrati prima della restituzione definitiva a Siracusa.

Si tratta di piccoli quaderni di formato tascabile (le dimensioni sono di circa 150/160 mm. di altezza e poco meno di 100 di larghezza), con pagine a quadretti tenute insieme da una cucitura a macchina e con coperta di carta telata nera, rivestita di carta più leggera, nei vari toni del beige o del rosa.

Screenshot della pag. 110 del Taccuino 1 con trascrizione allineata al facsimile nella piattaforma Traskribus®

Numeri arabi in alto a destra e sinistra solitamente segnano le pagine; il frontespizio, in cui sono riportati i numeri di inventario e in numero romano quello progressivo del taccuino (nel caso dei taccuini 6, 7, 8 la numerazione è stata corretta e non corrisponde all’ordine temporale del contenuto), ha spesso anche l’indicazione del sito più importante tra quelli di cui si tratta all’interno.

Le annotazioni sono scritte a matita e ripassate a china di colore nero: spesso sotto l’inchiostro si riesce a leggere la traccia del lapis e talvolta è interessante cogliere dei ripensamenti.

Occasionalmente si registra l’uso dell’inchiostro rosso in varie tonalità e segni di attenzione a matita rosso e blu posteriori.

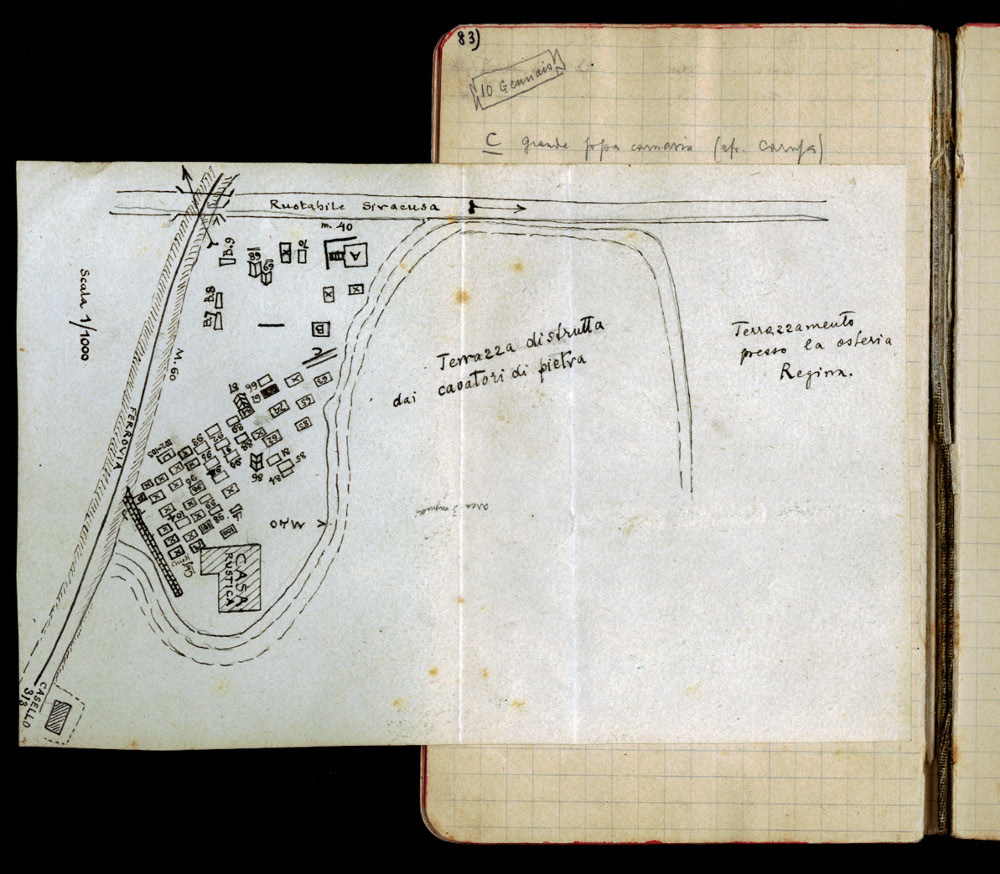

Gli appunti sono arricchiti da schizzi, talora tracciati anche su carta o lucido attaccati a parte (anche ripiegati nel caso di piante e disegni di dimensioni maggiori del formato del libretto). Raramente sono incollati francobolli, ritagli di giornale o fotografie.

Fotografia della pag. 83 del Taccuino 16 con foglio esterno allegato

Ogni tanto nella stesura si riconosce la mano dei collaboratori più fidati, cui veniva affidata la redazione dei giornali di scavo o dei rapporti di sopralluogo.

Nella tabella seguente sono riportati i numeri di pagina dei taccuini:

| Taccuino N. | Pagg. numerate | N. | Pagg. numerate |

| I | 138 | IX | 194 |

| II | 136 | X | 117 |

| III | 135 | XI | 71 |

| IV | 133 | XII | 72 |

| V | 136 | XIII | 130 |

| VI | 69 (numerata solo la p. a dx) | XIV | 135 |

| 7 ex VI | 132 | XV | 139 |

| 8 ex VII | 134 | XVI | 127 |