Settore C

Galleria fotografica (scorri)

Kore con colomba in pietra calcarea. Rinvenuta casualmente poco lontano dalla ricca fonte che sgorga da un antro naturale sul versante sud di Monte Casale, la figura femminile reca in mano un volatile, verosimilmente una colomba, che rimanda al culto di Afrodite. Prodotto di una officina locale, si data al primo quarto del VI sec. a.C.

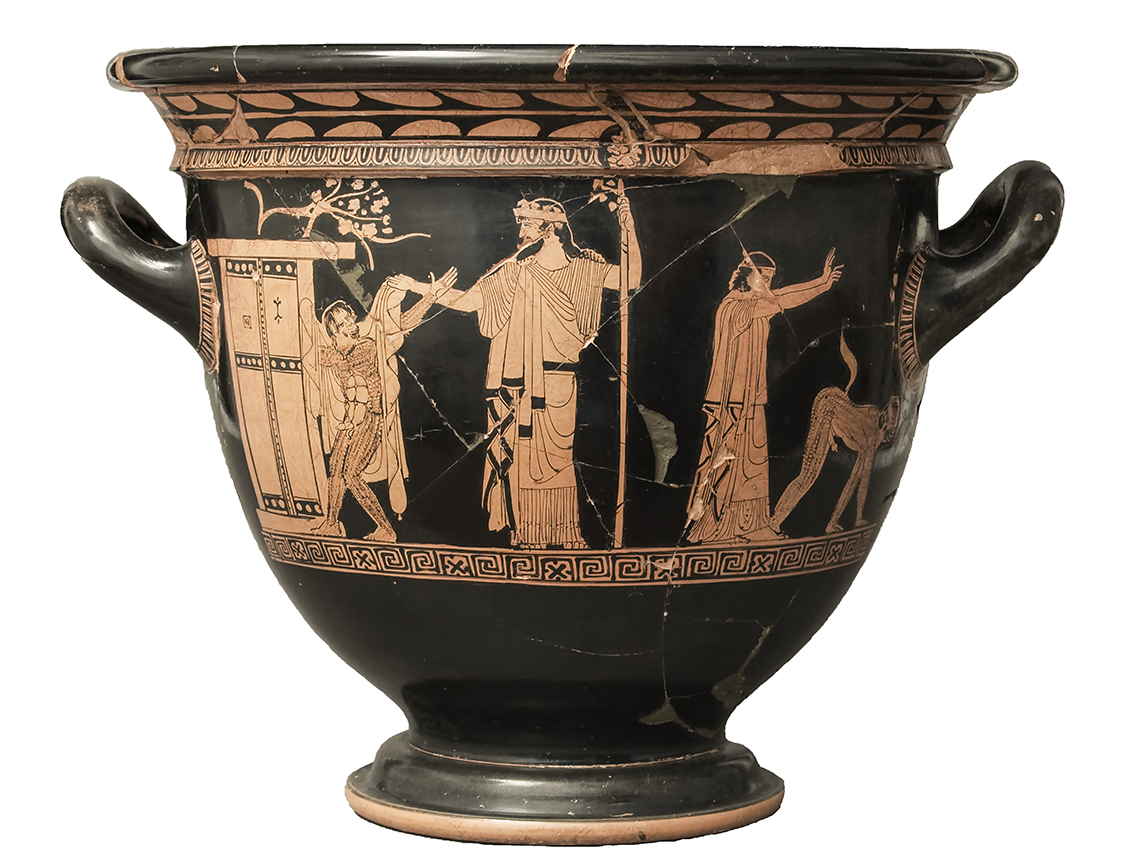

Monumentale cratere siceliota a figure rosse Rinvenuto in contrada Bagni, nel territorio di Canicattini, doveva contenere all’interno una piccola urna di piombo con resti di cremazione. Il vaso, un capolavoro della ceramica del terzo quarto del IV sec. a.C., è attribuito al gruppo Lentini-Manfria. Sul lato secondario appare un corteo bacchico con tre Menadi e tre Satiri, mentre su quello principale è raffigurata, in una composizione di grande qualità e impegno decorativo, la purificazione delle figlie del re Preto ad opera del guaritore Melampo.

Acroterio a cavaliere L’identificazione degli acroteri a cavaliere con l’immagine dei Dioscuri viene sostenuta anche per questo grande kalypter rinvenuto nei lavori di bonifica dell’Ippari nel territorio di Camarina agli inizi del 900 da Orsi, esempio unico di tale tipologia per la sua completezza. Viene datato intorno alla metà del VI sec. a.C.

Sicuramente parte di una stele funeraria, reimpiegata, come dimostra quanto resta del rilievo nella parte posteriore, con scontro tra due guerrieri. Rinvenuto da Orsi nel 1905 a Camarina, al di sopra della tomba 1189 della necropoli di Passo Marinaro, si data al III venticinquennio del V sec. a.C.

Cratere a campana, a figure rosse: lato A commiato del guerriero; lato B due figure virili e un efebo. Proveniente da Camarina, collezione Pacetto. Pittore di Danae, 440-425 a.C.

Cratere a campane attico a figure rosse Sul lato A Latona, Apollo con Ganimede, Artemide, Ermete; sul lato B tre giovani incoronati, di cui uno con la lira. Gruppo di Polignoto, 450 - 420 a.C.

Cratere a campana attico a figure rosse Sul lato A scena di libagione degli eroi eponimi delle tre tribù attiche: Akamante, Pandione, Aineo. Il lato B una conversazione tra un uomo e due donne. E’ attribuito al Pittore del Deinos e si data 410 - 400 a.C.

Cratere a calice attico a figure rosse. Lato A: scena di gineceo; lato B conversazione tra efebi. Da Camarina, è attribuito al Pittore di Kleophon, 425 – 400 a. C.

Corazza anatomica in bronzo Parte di un interessante corredo dalla c.d. “tomba del duce ignoto” rinvenuta da Paolo Orsi nel 1922 nel territorio di Scordia. Si pensa sia la tomba di uno dei tanti mercenari, la cui presenza in Sicilia fra età dionigiana e timoleontea è attestata dalle fonti storiche.

Bronzetto indigeno in bronzo: figura femminile e maschile abbracciate. Dal territorio di Vizzini (Catania), Fine VIII – Inizi VII sec. a.C.

Busto fittile femminile con alto polos. Deboli tracce di colore rosso lasciano intravedere la collana e la scollatura del chitone indossato. Le lettere greche (θαλη= “fiorisci”) graffite sul lato posteriore in basso a destra, possono essere interpretate come un’espressione di “buon augurio”, con cui l’offerente dedica il busto alla divinità. Dalla stipe di Poggio dell’Aquila (Grammichele), 460-450 a.C. circa

Statua di divinità femminile Da Grammichele, Santuario di Madonna del Piano. La figura femminile seduta in trono, caratterizzata dalla ricercatezza e accuratezza dei dettagli decorativi, è ritenuta una realizzazione locale di una officina dell’area siracusana e si data al 520 a. C.

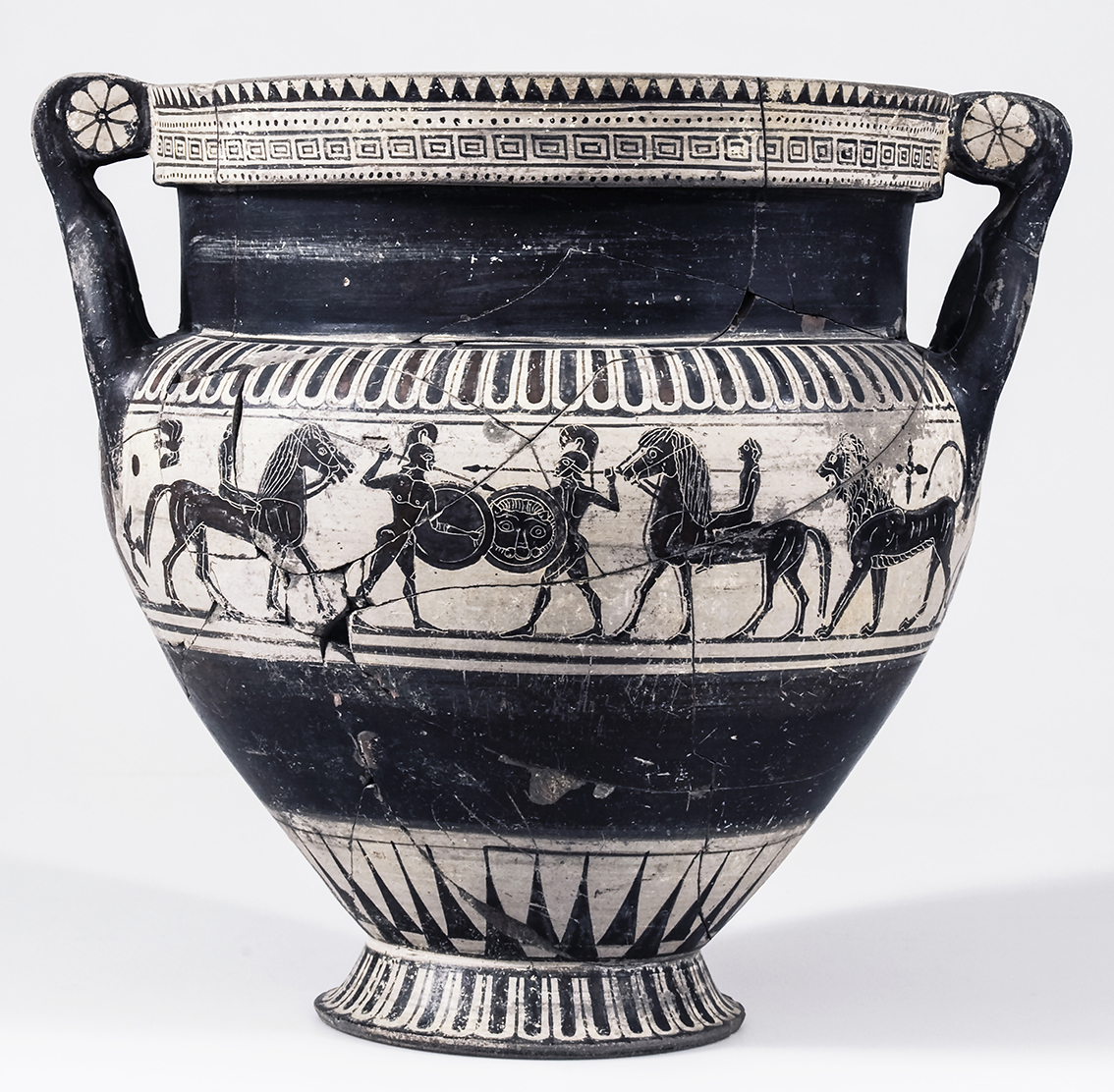

Cratere laconico Raro cratere laconico figurato databile verso il 570-560 a.C., attribuibile a un maestro per il quale si è proposta la denominazione di Pittore del Cratere di Grammichele. Nel lato A una scena di combattimento tra guerrieri; il lato B presenta quattro cavalieri nudi al galoppo verso destra, con vari animali sul fondo.

Arula dalla “casa delle arule” di Monte San Mauro Piccolo altare a rilievo, con raffigurazione del rapimento del piccolo di una scrofa ad opera di un uomo ignudo. L’interpretazione della scena è ancora dibattuta, anche se si protende a pensare a un momento di preparazione di sacrifici, in occasione di cerimonie connesse al culto di Demetra e Kore. Fabbrica siceliota 570 - 560 sec. a.C.

Dal cosiddetto anaktoron scavato da Paolo Orsi, probabilmente sede dell’archivio e forse luogo di riunione del collegio dei magistrati preposti all’amministrazione della giustizia, provengono i frammenti di dodici laminette di bronzo, con iscrizioni in alfabeto calcidese, databili nella seconda metà del VI secolo a.C. Si tratta delle due redazioni di una legge sugli omicidi, la seconda delle quali, sul davanti delle tabelle, prevede pene pecuniarie per i colpevoli e menziona un consiglio dei Quattrocento. L’ordinamento legislativo di Monte San Mauro sembra rispecchiare il codice promulgato da Caronda di Catania e adottato da altre città calcidesi.

Arula in terracotta con raffigurazione di lotta tra leone e toro. Da Centuripe (Enna). Fabbrica siceliota. Seconda metà del VI secolo a. C.

Bronzetto di Adrano La statuetta è tra le testimonianze più note dell’arte siceliota della prima metà del V secolo a.C. Raffigura probabilmente un giovane atleta che dopo la gara, effettuata in completa nudità, così come esigeva il costume sportivo della Grecia antica, sta compiendo una libagione di ringraziamento agli dei per la vittoria conseguita. La figura, realizzata a fusione piena, è stata da più parti ritenuta una copia in scala ridotta di un grande originale bronzeo di Pythagoras, il grande scultore greco: in ogni caso si tratta di un’opera di indiscussa qualità artistica.

Pinax da Francavilla, con i volti di Persefone-Hera e Zeus Eleutherios Gli esemplari di Francavilla databili nell’ambito del secondo quarto del V secolo a.C. (in particolare nel decennio 470-460), sono simili ai pinakes rinvenuti nel santuario della Mannella a Locri Epizefiri, in taluni casi derivati da matrici lì realizzate. I soggetti riportano a culti connessi con i riti di “passaggio” prenuziali delle fanciulle.

Terracotte architettoniche di Gela Il grande spazio dedicato all’area sacra dell’Athenaion di Gela ne presenta le ricostruzioni del fregio A del tempio B, in terracotta, con sima e cassetta.

Lekythos attica a figure rosse. Due iscrizioni consentono di identificare i due personaggi: in alto sulla prima figura a lettere paonazze si legge KALLIOPA, sulla figura a destra MNEMOSYNE. Gela, necropoli di Capo Soprano. Attribuita dal Beazley al Pittore di Villa Giulia, si data 475-450 a. C.

Pelike attica a figure rosse del Pittore di Polignoto Da un lato combattimento tra un guerriero greco e un’Amazzone. Dall’altro lato scena di colloquio tra un uomo e due donne. La firma del pittore è scritta sopra la testa del guerriero (Polignotos egrapsen). 440- 430 a.C.

Grande cratere a colonnette attico a figure rosse. Lato A: al centro Dioniso barbato, incedente a destra tra satiri e menade, sul lato B tre giovani ammantati. Da Gela, capo Soprano, Predio Jozza. Pittore di Alkimachos, 475-450 a.C.

Cratere attico a figure rosse del Pittore dei Satiri Lanosi: figura di Dioniso, forse di Circe e due satiri. Gela, 475-460 a.C.

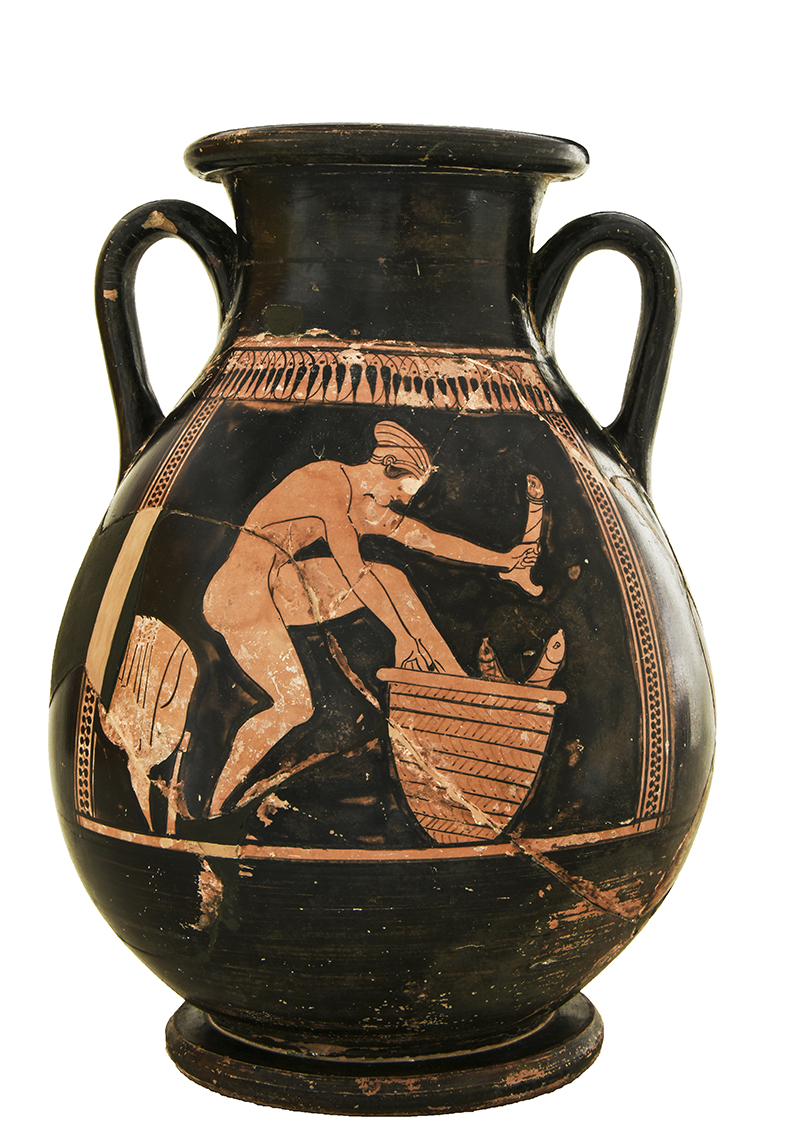

Pelike attica a figure rosse del Pittore Myson Raffigura su un lato una donna nuda in prossimità di una cesta contenente degli strani oggetti: si ritiene fossero quelle focacce a forma di falli in uso durante le feste in onore di Demetra; dall’altra parte una scena di toeletta con un’altra fanciulla nuda. 480-475 a.C.

Statuette da Palma Montechiaro Tre rarissime statuette femminili ricavate da una trave lignea lisciata. Le tre statuette, una in legno di pioppo, riconducibile all’arte cosiddetta “dedalica” della seconda metà del VII sec. a.C., le altre due di tasso, databili intorno alla prima metà del VI sec. a.C., rappresentano una figura femminile, probabilmente la dea stessa, cui si ipotizza fosse dedicata la stipe del santuario campestre nel quale furono rinvenute ad ovest del fiume Salso, nel territorio di Palma di Montechiaro.